韩愈不通石鼓文乎:唐代古文运动的一个侧影

曩读全祖望《阳曲傅先生事略》,见傅山批欧阳修《集古录》曰:“吾今乃知此老真不读书也”,不觉失笑,以为晚明轻狂习气而已。后知此语始作俑者,竟是欧公的挚友刘敞,祝穆《古今事文类聚》载其原话:“好个欧九,极有文章,但可惜不甚读书耳!”据说苏轼听闻此语,自愧道:“轼辈将如之何?”虽然“欧九不读书”从此流传开去,甚而成为宋人属对的诗料(刘克庄“每嘲介甫行新法,常恨欧公不读书”),但究竟是一句玩笑话,明清之际却变了味道。阎百诗在《困学纪闻笺》中重提此语,已然是痛骂口吻:“文人无过欧公,而学殖之漏,亦无过欧公!”钱锺书曾在《谈艺录·学人之诗》中将欧阳修与韩愈比较,结论是:“欧公不得为学人”,韩愈亦不足为学人,仅为“诗人之学而已”。

韩愈

欧阳公在《集古录跋尾》上露了怯,韩文公似好不到哪去。苏辙读了韩愈的《原道》就说他不懂“形而上”学,只是“工于文者”罢了。除“形而上”之外,韩愈的“形而下”也遭受质疑,引起质疑的就是那篇收入《唐诗三百首》的名诗《石鼓歌》。石鼓共计十枚,唐初出土,以籀文分刻十首四言诗,记述国君游猎,亦称“猎碣”,现藏北京故宫博物院。近代以来,海上吴昌硕数十载寝馈,膏其法乳,汲古生新,遂使石鼓文的书法艺术重焕光彩。石鼓文历代多有歌咏,韩愈同时有韦应物,宋代有梅尧臣、苏轼、苏辙、张耒等,直至明清不绝,然皆无法超越韩愈之作。王士禛《池北偶谈》赞韩愈《石鼓歌》“雄奇怪伟”,赵翼《瓯北诗话》以“杰作”许之,称其“磊落豪横,挫笼万有”。可是,清代同样以“学人之诗”著称的翁方纲,却质疑起韩愈的小学(文字学)素养:

既云“毫发尽备”,而又云有“缺画”,则可见韩公于篆学,或尚未详审,而深期于讲解切磋也。(钱仲联《韩昌黎诗系年集释》卷七798页引)

《石鼓歌》全诗六十六句,翁方纲所质疑的文本在第十七句至二十二句:

公从何处得纸本,毫发尽备无差讹。辞严义密读难晓,字体不类隶与蝌。年深岂免有缺画,快剑斫断生蛟鼍。

韩愈说石鼓文“毫发尽备”,“无差讹”,可是仅隔两句,却又说“有缺画”,显然前后矛盾。近时某友人读至此处亦生疑窦,遂来与我商讨。其实,若细绎文本,韩愈原意应是说,这份“纸本”拓印清晰,能将石鼓上文字的精彩细微之处“毫发”尽现(当然也包括原石上的刓泐),而“有缺画”则指石鼓原石年深日久,雨露风霜,不免剥蚀缺讹,此前杜甫《李潮八分小篆歌》已言及“陈仓石鼓久已讹”。清人朱彝尊《石鼓文跋》亦注意及此,推论曰:“石鼓在唐时已无全文,故吏部见张生之纸本以为难得也”,意谓“纸本”是石鼓毁坏之前的拓本。虽如此一番解说,似可替韩愈“洗冤”;但毋庸讳言,就诗歌本身意脉而言,此处“年深”一句确有阻塞文气之疵,说是韩愈的败笔并不为过,何焯《义门读书记》也批评道:“横插此,句势不直。”

《石鼓歌》文本之裂既已弥缝,则翁方纲对韩愈“于篆学或尚未详审”的指摘便无着落了。事实上却未必然,翁方纲恰“歪打正着”了。韩愈对文字学、书学确实有欠缺,原诗中“读难晓”已承认不通石鼓文了;而更为重要的是,韩愈在元和年间遭遇了一次“小学危机”。

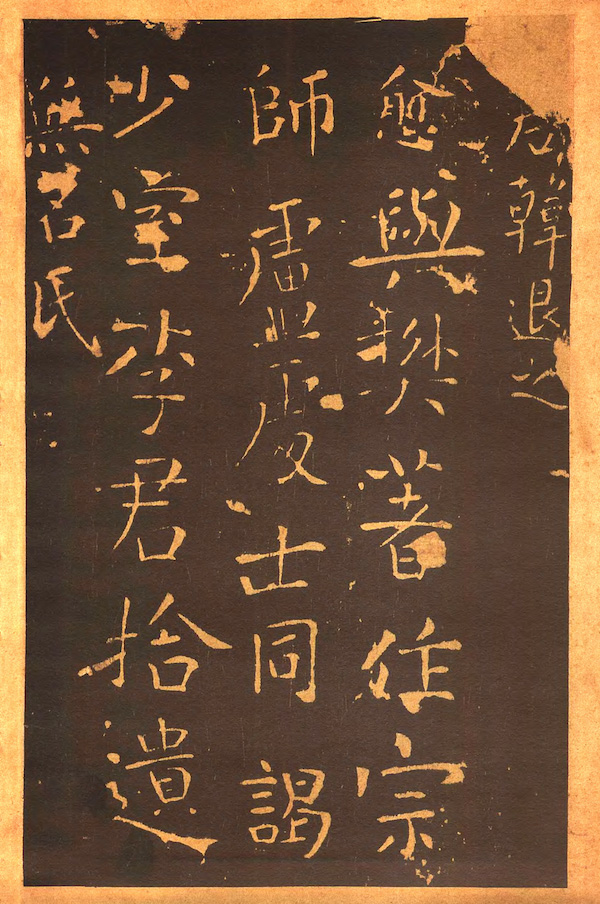

韩愈《谒少室李渤题名》

韩愈自言“性不喜书”(《题哀辞后》),存世墨迹无几,从上海博物馆所藏宋拓《汝帖》韩愈《谒少室李渤题名》来看,楷书水平确实一般。北宋朱长文评韩愈书法:“虽不学书,而天骨劲健,自有高处,非众人所可及”(《续书断》),应是凭主观印象给了高分。贞元九年(793),韩愈第一次试博学宏词科落榜,《上考公崔虞部书》将失利归咎于自己不善干谒,以及名刺上的小字写得太丑:“患不能小书,困于投刺。”韩愈虽不善书,然唐代书学自欧虞褚薛百年涵养,积蕴深厚,韩愈于此道自然会有体悟,其《高闲上人序》一文是唐代书论的名篇,揭櫫了张旭草书的抒情特质:

喜怒窘穷,忧悲愉佚,怨恨思慕,酣醉无聊不平,有动于心,必于草书焉发之。观于物,见山水崖谷,鸟兽虫鱼,草木之花实,日月列星,风雨水火,雷霆霹雳,歌舞战斗,天地事物之变,可喜可愕,一寓于书。

韩愈对笔法也有研究,据林蕴《拨镫序》,其师卢肇(唐会昌三年状元)曾亲炙韩愈学“拨镫”之法。韩愈还写了与文房四宝有关的作品,如《瘞砚铭》《毛颖传》等。唐代用纸的生、熟问题,韩愈文章留有可贵资料。韩愈曾将《送孟东野序》抄在“生纸”上呈给当时的给事中陈京,《与陈给事书》云:

并献近所为《复志赋》以下十首,为一卷,卷有标轴。《送孟郊序一首》,生纸写,不加妆饰,皆有揩字注字处,急于自解而谢,不能俟更写,阁下取其意而略其礼可也。

《邵氏闻见录》曰:“唐人有生纸、熟纸。熟纸妍妙辉光,生纸非有丧故不用。退之云:‘《送孟郊序》用生纸。’急于自解,不暇择耳。”《复志赋》等十篇熟纸抄写,精心装裱,乃素有准备;而近作《送孟东野序》急于送呈,遂用生纸,不避涂抹之迹,可见韩愈对此文的自信与喜爱。

元和十一年(816)六月四日,韩愈作《科斗书后记》。文中说韩愈叔父韩云卿,大历年间就以擅撰碑志著称,与李阳冰、韩择木齐名,三家子弟也有交往过从。韩愈贞元中结实李阳冰子李服之,李服之赠送两部书给韩愈,一部科斗文《孝经》,一部卫宏《官书》(《新唐书·艺文志》作《字书》),韩愈“宝蓄之而不暇学”。不暇学也就罢了,但很过分的是,韩愈竟将两部书转手再赠他人,“后来京师,为四门博士,识归公,归公好古书,能通之”,于是“进其所有书”给了归公。可能送走的不止两部,家中所有小学书籍都送干净了吧。然而元和以来,韩愈给人撰写碑志日渐增多,才有了一种文字学的危机意识:“思凡为文辞宜略识字”,于是又向归公借回两部书,“留月馀”。韩愈门生张籍听闻此事,便请当时一位善书的进士贺拔恕替韩愈抄写一过,留了个副本。《石鼓歌》作于五年前的元和六年(811),彼时仍未留意小学,翁方纲的“于篆学或尚未详审”,并没有厚诬韩愈啊。

道学、文学、书学之间的紧张,在唐代古文运动中不是个例。韩愈前辈、古文运动先驱李华,从友人那里看到一篇《小学说》的文章,记述了当时学校里的场景:“传道解惑”的鸿文先生不善书法,遭到非难,“先生通儒也,而弗能字学,何哉?”鸿文先生辩解道:“儒之立身以学乎?以书乎?尔徒学书记姓名而已。”李华看后“心愤愤然”,于是倾情贡献出自己的二字书诀:“截拽”(载于陈思《书苑菁华》),说只要掌握二字诀,超越“逸少伯英”也不是很难的事。李华的愤然与鸿文先生的狼狈,韩愈或许也遭遇过吧。元和元年(806),韩愈权知国子博士,两年后转正。元和七年(812),再任国子博士。韩愈早岁四次试进士、三次试博学宏词的焦躁与功利心理(张子韶骂其累上书宰相“略不知耻”),至元和年间已稍得抚平,原先“不暇学”的知识此时得有馀裕而留意之。元和十年(815)韩愈任考功郎中知制诰,开始参与中央政权运作,借回科斗文就在一年以后。整体而言,撰写碑志的知识之需,传道受业的教学之责,以及对于政治精英、通儒事业的身份期许,这些都可能是韩愈“小学危机”的原因吧。

有趣的是,韩愈另一位老友柳宗元,也具有相似的紧张,且痛苦程度更深。与韩愈“性不喜书”相反,柳宗元自幼喜好书法,家中收藏魏晋尺牍颇丰,又“二十年来,遍观长安贵人好事者所蓄,殆无遗焉”,尝以“善知书”自许(《与吕恭论墓中石书书》)。老友刘禹锡说他“箧盈草隶,架满文篇”(《为鄂州李大夫祭柳员外文》)。然而对于自己的爱好,柳宗元时刻保持着自我反省。在《报崔黯秀才论文书》一文中,柳宗元批评:“今世因贵辞而矜书,粉泽以为工,遒密以为能,不亦外乎?吾子之所言道,匪辞而书。”将文章与书法,毅然驱逐出“道”。又言:“凡人好辞工书者,皆病癖也。吾不幸早得二病,学道以来,日思砭针攻熨,卒不能去,缠结心腑牢甚,愿斯须忘之而不克。”柳宗元下定决心“痛改前非”,可事与愿违,他还是在书法史上留下来不能磨灭的印记。元代《衍极注》中保留了柳宗元的《笔精赋》。赵璘《因话录》说柳宗元元和年间就以章草著名,“湖湘以南,童稚悉学其书”,刘禹锡家中子弟就喜欢柳叔叔的字,柳宗元甚为得意地对老刘说:“闻道近来诸子弟,临池寻已厌家鸡。”彼时柳公权还尚未出道。柳宗元还有一招自创的“必杀技”——新样元和脚,影响深远。宋代黄庭坚为诗坛宗主,陈师道依葫芦画瓢地打出“黄家元祐脚”的旗帜。近代以来,史家陈寅恪甚喜“元和脚”这一文化暗码,以之寄托深意。1927年作《寄傅斯年》诗:“正始遗音成绝响,元和新脚未成军”,1953年作《答北客》诗:“柳家既负元和脚,不采蘋花即自由”。

韩柳于文字学、书学的轻视与鄙视,折射出中唐古文运动的功利主义,儒道尚不能完美涵容文艺与小学(虽然小学自汉代《七略》即归入儒家)。源于中唐社会危机而产生重建权威秩序的渴望,致使古文运动中的“道”具有极强的现实性与狭隘性。骈俪之文已不容安身,更何况书法与字学。虽然韩愈元和末年借回科斗文《孝经》,显示他的“道”开始具有一定的融通性(这也表现为他文学创作上的“以文为戏”、“以诗为文”,当然他还一度沉溺于博戏);然而道、文、艺之间紧张关系的真正消解,却还要到北宋欧阳修、苏轼、黄庭坚那里。北宋文人通融释老从而使“道”深具包容性,不过在程朱一系看来,已然不纯粹了。“小道必有可观者,君子不为,致远恐泥。”也许,历史已然证明,对于人生在世实践的丰富多样与全副呈现,原始儒学所能提供的合法性终究是有所欠缺的,而敞开、融通的“道”始能为广大生民立命,纵浪大化,万物并育而不相悖。